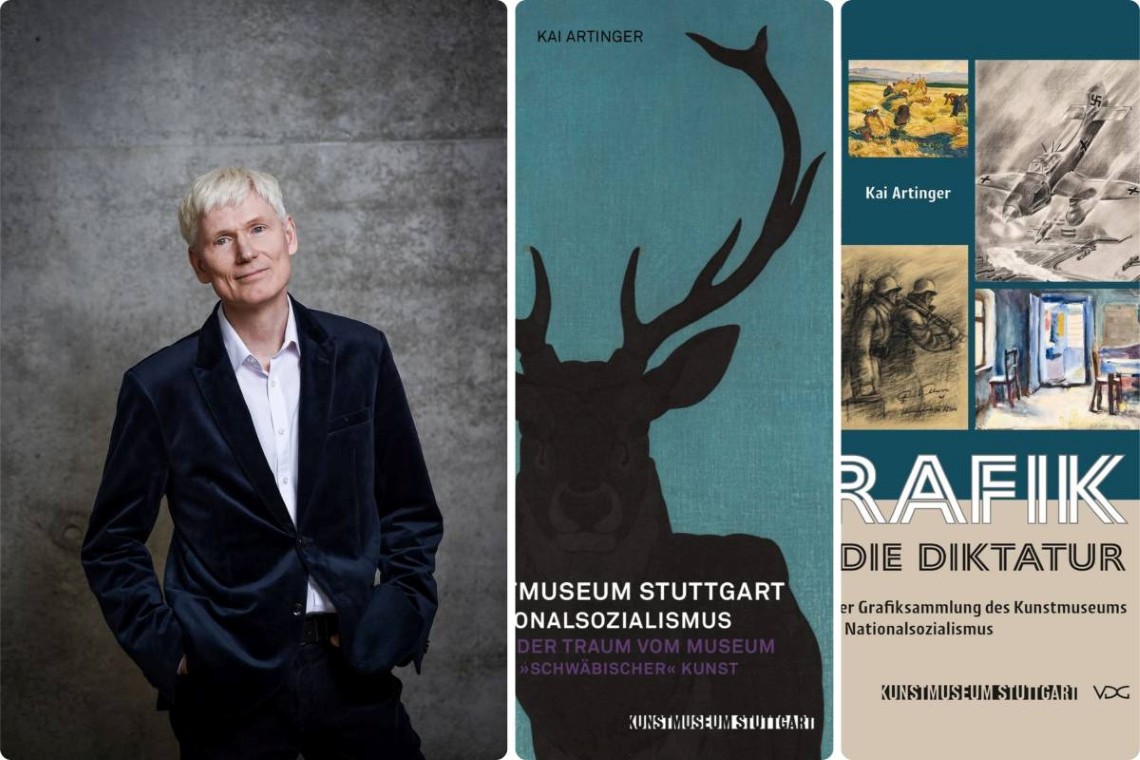

Artiste maudit / Artiste officiel… L’un défie les conventions et le pouvoir en place. L’autre fait tout ce qu’il peut pour bien se faire voir des autorités. À Paris, le Musée Picasso s’intéresse à la figure du premier avec une grande expo sur L’Art « dégénéré ». À Stuttgart, le musée des Beaux-Arts (Kunstmuseum) examine la figure du second jusqu’au 14 septembre 2025. L’occasion pour le visiteur de se rendre compte que nombre d’artistes ont en réalité préféré collaborer avec le régime nazi… Kai ARTINGER, commissaire de l’expo Grafik für die Diktatur, revient sur l’histoire mouvementée de l’art en Allemagne en général et à Stuttgart en particulier, depuis la République de Weimar jusqu’à nos jours.

Formé à l’Université libre de Berlin-Ouest, Kai ARTINGER y soutient sa thèse de doctorat en histoire de l’art en 1994. Il travaille alors sur la peinture animalière, analysant les changements dans la représentation des animaux sauvages au cours du 19e siècle, à une époque où les jardins zoologiques se multiplient.

Kai ARTINGER analyse les provenances de la collection du Kunstmuseum de Stuttgart

Par la suite, Kai ARTINGER réalise une étude comparative entre l’art guerrier allemand et britannique pendant la Première Guerre mondiale. Cette étude fera l’objet d’un livre sorti en 2000 sous le titre Agonie et Lumière. Guerre et art en Grande-Bretagne et en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Au Musée d’Histoire Allemande de Berlin, il assure notamment le commissariat d’une exposition sur les Droits fondamentaux (2000). En 2001, il contribue à mettre en place le Musée Günter Grass de Lübeck.

Il se spécialise à partir de 2013 dans la recherche sur la provenance des œuvres d’art. « C’est-à-dire que je documente les changements successifs de propriétaires des artéfacts, notamment entre 1933 et 1945. Autrement dit, j’identifie les œuvres d’art volées par les nazis aux Juifs ainsi qu’à d’autres personnes qu’ils persécutaient ». En tant que Chercheur de provenances pour le musée des Beaux-Arts (Kunstmuseum) de Stuttgart depuis 2017, Kai ARTINGER analyse les provenances de la collection municipale d’objets d’art.

Et ce n’est pas sans une certaine fierté qu’il nous informe avoir déjà identifié certains cas de spoliation dont le musée n’avait pas même connaissance. En novembre 2024, il a pu ainsi restituer des dessins et un petit tableau appartenant aux descendants et héritiers américains de Max ROSENFELD (1867-1943). Ce dernier était un marchand de tabac et collectionneur d’art juif de Stuttgart. Il est décédé dans le camp de concentration de Westerbork aux Pays-Bas. ROSENFELD s’était réfugié à Amsterdam au cours de l’été 1939 avant d’être arrêté. « Grâce à des recherches sur son histoire, nous avons pu identifier qu’un tableau ainsi que d’autres œuvres de sa collection d’art avaient été incorporés au fonds du Kunstmuseum pendant la période national-socialiste ! »

République de Weimar : l’Allemagne à l’avant-garde des arts et des sciences

Durant l’entre-deux-guerres, Berlin rejoint Paris, Moscou et New York en tant que centre artistique majeur. Sous la République de Weimar (1918-1923), un gouvernement démocratique dirige le pays pour la première fois. Pendant une brève période de consolidation allant de 1924 à 1929, le pays et sa capitale font figure de laboratoire pour les arts et les sciences. Selon Kai ARTINGER, cela est dû aux circonstances particulières du pays au sortir de la Première Guerre mondiale.

Contrairement à ce qui se passe en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, l’Allemagne défaite est secouée par une révolution, forçant l’empereur à l’abdication puis à l’exil. Par conséquent, la société de la jeune République est profondément divisée. Les tenants de la restauration impériale s’opposent aux partisans de la révolution. Si bien qu’entre les deux, la tension est à son comble !

Cet antagonisme s’étend jusqu’à la sphère des artistes. En effet, comment justifier le nombre ahurissant de victimes (2,5 millions) ainsi que tous les sacrifices consentis par la population ? Tout cela pour en arriver à… la défaite ? En Allemagne, la révolution et le désenchantement suscitent une critique radicale de la guerre et de la société. Une partie des artistes accompagne ce mouvement et réfléchit de manière critique à la défaite et à ses conséquences. Des œuvres exceptionnelles résolument anti-guerrières voient ainsi le jour en Allemagne. En revanche, en France et en Grande-Bretagne, les artistes ne se penchent guère sur ce sujet.

Troisième Reich : l’art au service de l’ordre et la tradition

Les nationaux-socialistes critiquent eux aussi la jeune République démocratique, pour d’autres raisons cependant. En effet, ils rejettent le traité de Versailles et les lourdes réparations de guerre imposées à l’Allemagne. Certains dirigeants du mouvement, notamment Ernst RÖHM, évoquent à tout bout de champ la nécessité d’une révolution. En réalité, HITLER n’a aucune envie de mettre à bas le capitalisme. Mais, en persécutant l’art moderne, le régime donne le change, en créant l’illusion d’un changement radical.

Les nazis se servent de l’art pour illustrer leur discours politique en faveur de l’ordre et de la tradition. Ils privilégient par conséquent un type d’art réaliste et naturaliste, qu’ils essaient même d’enrôler à des fins de propagande.

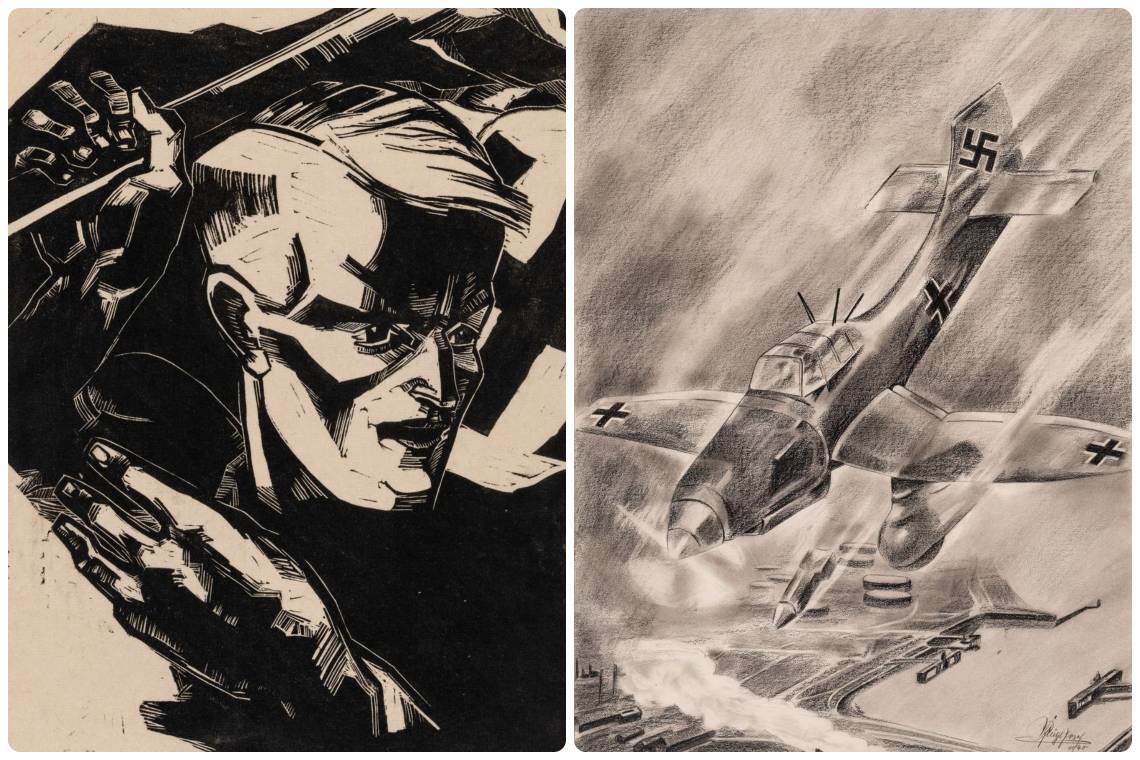

Dans un tel contexte, les artistes se sont-ils massivement opposés à HITLER ? « Non », répond Kai ARTINGER. « Ceux qui subissent les persécutions du régime ne sont qu’une minorité. Par ailleurs, certains éléments de la majorité silencieuse pratiquent une résistance “passive” (on les appellera plus tard les « émigrés de l’intérieur »). Sans parler de ceux qui s’adaptent au contexte de l’Allemagne nouvelle qu’ils voient éclore sous leurs yeux. En cela, notre exposition Grafik für die Diktatur met en avant des exemples de collaboration active entre les milieux artistiques et la dictature ».

Stuttgart : traditionalisme et conservatisme dans les arts, dès les années 1920

Concernant Stuttgart, Kai ARTINGER rappelle que la galerie d’art municipale (Städtische Galerie Stuttgart) voit le jour en 1924, grâce à la donation privée d’une collection de tableaux à la ville. « On ne peut alors parler de musée à proprement parler, mais d’une simple collection d’art ouverte au public. À l’époque de la République de Weimar, si l’on excepte les cas d’Oskar SCHLEMMER, Willi BAUMEISTER, Adolf HÖLZEL ou d’autres encore, la grande majorité des artistes locaux ne s’inscrit pas dans le courant moderniste attirant l’attention et connaissant le succès. À Stuttgart, traditionalisme et conservatisme caractérisent l’atmosphère artistique locale dès les années 1920 ».

L’arrivée du Troisième Reich ne change donc pas vraiment la donne. En effet, l’Académie des arts est alors dirigée par des professeurs relevant du camp nationaliste allemand, conservateur et völkisch, qui sympathise et collabore avec le national-socialisme. L’art que l’on y produit est donc conforme aux canons esthétiques du régime. L’impressionnisme, la Nouvelle Objectivité et les tendances réalistes s’imposent par conséquent dans leur version « admise » par les autorités.

À lire également : ‘Divinement doués’ : les artistes du national-socialisme et leur devenir après 1945.

Ouverture progressive à l’avant-garde à partir des années 1960

Après 1945, dans la situation d’urgence créée par les bombardements et la défaite, les efforts de conservation se limitent à la préservation des œuvres ayant échappé à la destruction. Stuttgart a subi d’énormes dommages et l’attention des autorités se focalise sur la reconstruction. « A partir des années 1950, l’idée de créer un musée des Beaux-Arts municipal commence néanmoins à faire son chemin. Cependant, il faut attendre 1961 avant qu’un tel musée ouvre ses portes, sur la Schlossplatz ».

Comme les deux tiers des collections d’art de la ville ont été détruites pendant la guerre, il faut les reconstituer. Cependant, les ressources financières manquent et cela prend du temps. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que les collections municipales s’ouvrent à l’art moderne et avant-gardiste, admettant même en leur sein des œuvres critiques vis-à-vis de la période national-socialiste.

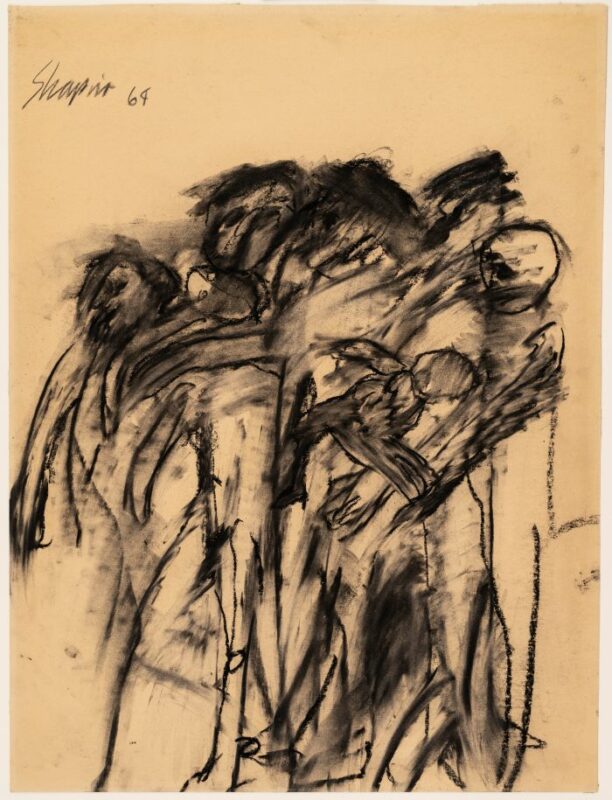

Les procès d’Auschwitz se tenant à Francfort entre 1963 et 1965 influencent la politique d’acquisition des institutions muséales. Le directeur du Kunstmuseum de Stuttgart, Eugen KEUERLEBER, décide alors d’acheter un grand dessin au fusain de l’artiste américain et fils d’immigrants juifs Shmuel SHAPIRO (1924-1983) : Gas Chamber (1964). Comme le note Kai ARTINGER, « cette œuvre d’art est unique en son genre au sein des collections du Kunstmuseum de Stuttgart. La dénonciation du génocide des Juifs et de la terreur fasciste illustrent le climat social de la République Fédérale d’Allemagne dans lequel le directeur du musée décide d’acquérir cette œuvre ».

Otto DIX : “artiste dégénéré” sous les nazis / star du Kunstmuseum de Stuttgart à partir des années 1960

Le cas du peintre Otto DIX est représentatif du profond changement touchant le monde des arts à partir des années 1960 en Allemagne. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, le peintre est persécuté par les nazis et il est renvoyé de son poste dès 1933. Il déménage alors avec sa famille sur les rives du lac de Constance, dans le Bade-Wurtemberg.

Une lithographie qu’il créée dans les années cinquante rejoint par la suite la collection d’art de la ville de Stuttgart. Grâce à une certaine constance dans sa politique d’acquisition, le musée municipal possède aujourd’hui la plus grande collection Otto DIX au monde. C’est notamment en 1972 qu’il achète le triptyque Metropolis pour un million de marks. Le directeur du musée de l’époque, Eugen KEUERLEBER, avait bien conscience de l’importance de l’œuvre d’Otto DIX. Il commence donc à faire l’acquisition de certaines de ses œuvres à une époque où leur prix est encore relativement modeste. « Il s’est donc montré prévoyant à cet égard ».

Aujourd’hui, le Kunstmuseum de Stuttgart est internationalement reconnu pour sa collection DIX. « Ce succès est le fruit d’une politique d’acquisition judicieuse, certes. Mais aussi de la vogue dont jouit la Nouvelle Objectivité à partir des années 1960 ».

Plus d’informations sur l’expo « Grafik für die Diktatur » du Kunstmuseum de Stuttgart en cliquant ici.

Informations pratiques : Entrée gratuite, tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi (fermeture hebdomadaire) et nocturne le vendredi (10h à 21h). Le Kunstmuseum de Stuttgart est situé Kleiner Schlossplatz 1 / 70173 Stuttgart / Allemagne.

Crédit de l’image présentée en début d’article : Alfred EICHHORN, Vormarsch im Osten (En avant vers l’est), 1941, dessin, 30 x 41 cm.

Auteur :